“Ich kann das nicht!”

Eine Szene aus dem Praxissemester an einer Berliner Grundschule. Es ist ein Dienstag im Oktober, zweite Stunde, Sachunterricht in einer vierten Klasse. Ich sitze neben einem Schüler, der im Bereich Lesen und Schreiben sehr leistungsschwach ist und Förderunterricht in Anspruch nimmt. Der Verdacht auf eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) besteht, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Gemeinsam versuche ich mit ihm, ein Arbeitsblatt zum Thema ‘Laubzersetzung’ zu bearbeiten.

Die Unterhaltung mit dem Schüler stimmte mich nachdenklich und machte mich in den darauffolgenden Wochen sensibel für ähnliche Äußerungen im Klassenzimmer. Beinahe jeden Tag hörte ich Sätze wie “Ich kann das nicht”, “Ich schaffe das nicht”, “Ich werde das eh nie lernen” und “Ich bin zu dumm dafür”. Von den Schülerinnen und Schülern mal laut protestierend und mal flüsternd zu sich selbst geäußert. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass nicht jede derartige Aussage zwangsläufig aus einem niedrigen Selbstkonzept resultieren muss, war es doch auffällig, aus wie vielen Kindermündern der Klasse jene Sätze sprudelten.

Das Selbstkonzept in Kinderköpfen

Kinder sind emotional ebenso unterschiedlich wie Erwachsene. Einige haben schon im Kindergarten, viele bereits im Grundschulalter, mit Selbstzweifeln, Versagensängsten und psychischem Druck zu kämpfen. Das betrifft nicht etwa nur die ganz schüchternen Kinder, sondern auch die nach außen stark wirkenden. Heranwachsende, die eine solch negative Art zu Denken entwickelt haben, sind eher geneigt, in eine negative Entwicklungsspirale zu geraten, wie die Autorin Ina Langenkamp beschreibt. Diese Abwärtsspirale sorge dafür, dass das Selbstwirksamkeitsgefühl der Lernenden (das heißt, ihre Überzeugung, etwas durch ihr Handeln bewirken zu können) schwindet,

“[…] was wiederum zu einer geringen Frustrationstoleranz führt und oft mit einer begrenzten Motivation, sich an schwierig erscheinenden Aufgaben zu versuchen, einhergeht. Das führt wiederum zu einer hohen Unzufriedenheit des Kindes”[1]

Doch wie können Lehrkräfte Kindern den Wert von Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen für ihren eigenen Lebensweg vermitteln? Wie können Schülerinnen und Schüler zu starken Persönlichkeiten ausgebildet werden und wie können Lehrende sie auf ihrem Weg dorthin emotional unterstützen? Kurz gesagt: Wie stärke ich als Lehrkraft das Selbstkonzept von Kindern? Um diese Frage angemessen zu beantworten, ist ein Blick in die theoretischen Grundlagen zum Selbstkonzept sinnvoll.

⇒ Wenn Sie noch mehr spannende Beiträge rund um den Schulalltag lesen und praktische Tipps und Ideen für Ihre Unterrichtsgestaltung erhalten möchten, besuchen Sie das phase6 Magazin für Lehrkräfte!

Was ist das Selbstkonzept?

Zunächst einmal scheint es notwendig, eine Begriffsabgrenzung vorzunehmen, bevor wir uns der Begriffseingrenzung annehmen. Im deutschen Wortschatz verbergen sich viele Worte, die den Wortstamm “Selbst-” gemeinsam haben.

Da die drei Komponenten nicht trennscharf voneinander abgrenzbar sind und sich alle gegenseitig bedingen, soll diesem Beitrag eine Definition zugrunde liegen, die das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartungen von Individuen in den Aufbau des Selbstkonzepts mit einbezieht. Nach der Definition von Shavelson et al. (1976) ist das Selbstkonzept “die Auffassung einer Person über sich selbst, wobei es über eine beschreibende und eine beurteilende Seite verfügt”.[1]

Zu der beschreibenden Komponente zählen laut den Schreibenden die Emotionen und Stimmungen einer Person, wozu auch das Selbstwertgefühl zählt. Die beurteilende Komponente fokussiert dagegen Auffassungen über die eigene Leistungsfähigkeit einer Person, wozu die Selbstwirksamkeitserwartung gerechnet werden kann. Beide Komponenten können Einfluss auf die einzelnen Bestandteile des Selbstkonzepts nehmen.

Wie ist das Selbstkonzept aufgebaut?

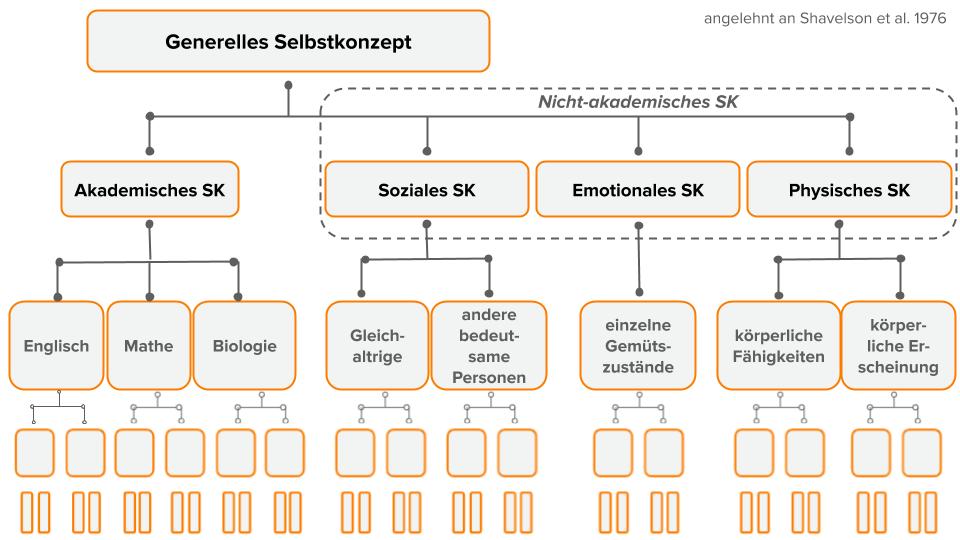

Der strukturelle Aufbau des Selbstkonzepts folgt einer hierarchischen Gliederung unterschiedlicher Teilaspekte, darin sind sich die meisten Forscher einig. Es kursieren jedoch viele unterschiedliche Theorien, Skizzen und Modelle zum ‘Bauplan’ des Selbstkonzepts, die vielfältige Erklärungsansätze bieten. Das Strukturmodell nach Shavelson et al. ist innerhalb des Forschungsbereichs der pädagogischen Psychologie eines der meist genutzten Modelle, um den Zusammenhang zwischen schulischen Lernprozessen und allgemeinen Vorstellungen zum Selbstkonzept zu verdeutlichen.

Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass bereits das Selbstkonzept von Kindern im Grundschulalter über “bereichs- oder domänenspezifische Selbstwahrnehmungen” aufgebaut ist, also so oder so ähnlich wie in der Grafik. Angelehnt an das Strukturmodell werden sieben Merkmale beschrieben, die das Selbstkonzept spezifizieren. Folglich ist das Selbstkonzept:

- organisiert: Vielfältige Erfahrungen des Individuums werden zum Zwecke der Komplexitätsreduzierung in Kategorien und Unterkategorien eingeteilt und organisiert.

- facettenreich: Jedes Individuum bildet mehrere und somit unterschiedliche Kategorien zu jeder gemachten Erfahrung aus.

- hierarchisch: Das allgemeine Selbstkonzept wird unterteilt in das akademische und das nicht-akademische Selbstkonzept, welche wiederum mehrfach untergliedert sind. Situationsspezifische Erfahrungswerte werden in den untersten Teilkomponenten des Modells symbolisiert.

- beständig: Trotz seines dynamischen Charakters gilt das Selbstkonzept als relativ stabil, da es vieler situationsspezifischer Erfahrungen bedarf, die im Gegensatz zum allgemein konstruierten Selbstkonzept stehen, um es zu verändern.

- entwicklungsorientiert: Veränderungsprozesse gehen nach dem eben genannten Aspekt der Beständigkeit zwar nur langsam vonstatten und beanspruchen dafür einen längeren Zeitraum, aber sie geschehen. Das Selbstkonzept entwickelt sich mit sich verändernden Situationen.

- bewertend: Das Selbstkonzept eines Individuums konstruiert sich auch immer durch Bewertungen seiner selbst und der Beurteilung und Attribution der Erfahrungen, die es im Laufe seines Lebens sammelt.

- differenzierbar: Die Ausprägungen des Selbstkonzepts sind je nach Unterkategorie differenzierbar. So weisen laut Langenkamp Individuen mit einem positiven Selbstkonzept im akademischen Bereich ein eher negatives Selbstkonzept im emotionalen und physischen Bereich auf.[1]

Das Selbstkonzept kann zusätzlich als dynamisch, formbar und somit veränderbar definiert werden, da es sich durch individuelle Erfahrungen weiterentwickeln und gegebenenfalls sogar umkehren kann. Dieser Ansatz liefert wertvolle Anknüpfungspunkte für die pädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, da er suggeriert, dass entwicklungsfördernde Maßnahmen zur Stärkung des Selbstkonzepts aktive Erfolge erzielen können.

Das akademische Selbstkonzept

Für die pädagogische Praxis erscheint zunächst das akademische Selbstkonzept – auch Fähigkeitsselbstkonzept genannt – von Schülerinnen und Schülern relevant. Laut Hellmich ist darunter “die Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten” zu verstehen, welche “Vorstellungen über Höhe, Struktur und Stabilität der eigenen Fähigkeiten” einschließt.[1]

Für die pädagogische Praxis erscheint zunächst das akademische Selbstkonzept – auch Fähigkeitsselbstkonzept genannt – von Schülerinnen und Schülern relevant. Laut Hellmich ist darunter “die Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten” zu verstehen, welche “Vorstellungen über Höhe, Struktur und Stabilität der eigenen Fähigkeiten” einschließt.[1]

Orientiert am Modell von Shavelson et al., unterteilt sich das akademische Selbstkonzept in die unterschiedlichen Schulfächer bzw. Lernbereiche der Heranwachsenden. So können Schülerinnen und Schüler beispielsweise ein positives akademisches Selbstkonzept in mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächern aufweisen, während ihr akademisches Selbstkonzept im Fach Deutsch oder musischen Fächern eher negativ ausgeprägt sein kann.

Beeinflusst und “geformt” wird das Fähigkeitsselbstkonzept sowohl durch die eigenen Leistungen als auch durch Vergleiche mit den Leistungen der sozialen Bezugsgruppe. Rückmeldungen und Mitteilungen zu den eigenen Fähigkeiten von bedeutsamen Bezugspersonen haben ebenfalls Einfluss auf das akademische Selbstkonzept von Individuen. Im schulischen Kontext spielt folglich die Feedbackkultur der Lehrkraft eine große Rolle, worauf später näher eingegangen wird.

Das nicht-akademische Selbstkonzept

Da kontinuierliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen des Selbstkonzepts bestehen und somit das nicht-akademische Selbstkonzept auch auf das akademische Selbstkonzept wirken kann, liefert das Fachwissen über diese Bereiche eine wichtige Grundlage für pädagogisch wertvolles Handeln im Schulalltag.

Laut Shavelson et al. gliedert sich das nicht akademische Selbstkonzept in drei weitere Bereiche: das soziale, das emotionale und das physische Selbstkonzept. Im sozialen Selbstkonzept ist der Einfluss der Peers, Freunde und bedeutsamen anderen Personen auf das generelle Selbstkonzept des Individuums inkludiert, während für das emotionale Selbstkonzept besonders persönliche Gemütszustände, Stimmungen und Gefühle entscheidend sind. Das physische Selbstkonzept entwickelt ein Individuum laut dem Strukturmodell aus Erfahrungen mit eigenen körperlichen Fähigkeiten sowie der eigenen körperlichen Erscheinung.

Alle Bereiche des Selbstkonzepts speisen sich aus der Selbst- und Fremdwahrnehmung eines Individuums.

Selbst- und Fremdwahrnehmung

Nicht nur die eigene Perspektive, sondern auch die der anderen spielt bei der Entwicklung eines gesunden Selbstkonzepts eine prominente Rolle. Beide Komponenten werden in der sogenannten Selbstdiskrepanztheorie des kanadischen Psychologieprofessors Tory Higgins aufgegriffen und erläutert.

Dabei umfasst die Selbstwahrnehmung Aspekte der eigenen Sicht auf sich selbst, “[…] d. h. wie jemand denkt, tatsächlich zu sein, wie man sich wünschen würde, zu sein und wie man glaubt, sein zu sollen”. Aus der Perspektive der Fremdwahrnehmung sind Fragen wie “Was glauben andere, wie ich bin?” oder “Was wünschen sich andere, wie ich bin oder sein sollte?” zentral. Es sind immer beide Komponenten an der Entwicklung des generellen Selbstkonzepts beteiligt. Sowohl das akademische als auch das nicht akademische Selbstkonzept werden durch innere und äußere Wahrnehmung generiert.

| Selbstwahrnehmung | Fremdwahrnehmung | |

| Akademisches Selbstkonzept | “Ich bin gut in Mathe.” | “Meine Lehrerin findet, ich sei gut in Mathe.” |

| Nicht akademisches Selbstkonzept | “Ich bin sehr loyal und sportlich.” | “Meine Freunde finden, ich sei sehr loyal und sportlich.” |

Higgins betont, dass zwischen diesen beiden Sichtweisen Diskrepanzen entstehen können, wenn sich die Selbstwahrnehmung nicht mehr mit der Fremdwahrnehmung des Individuums deckt (“Ich finde, ich bin gut in Mathe, aber meine Lehrerin findet, ich sei nicht gut in Mathe.”). Dies kann bei Lernenden zu empfundenem Leistungsdruck sowie der daraus folgenden Gefahr einer “self fullfilling prophecy” führen.

Damit ist der psychologische Effekt der “Stereotypenbedrohung” gemeint, der besonders leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in Leistungs- oder Prüfungssituationen einholen kann. Wenn Lernende – speziell jene, deren Leistungsniveau bereits stigmatisiert ist – unter gefühltem Leistungsdruck stehen, können sie ihre kognitiven Fähigkeiten nicht voll und ganz ausschöpfen, da ihr Arbeitsgedächtnis aufgrund negativer Leistungsemotionen überlastet ist. Somit erbringen sie schlechtere Leistungen, als es ihnen im entspannten Zustand möglich gewesen wäre, und erfüllen folglich das Stigma, welches ihnen auferlegt wurde. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Bereits hier wird deutlich, wie bedeutsam das Wissen um das Selbstkonzept für die pädagogische Praxis ist. Doch wie genau hängt das Selbstkonzept mit den (schulischen) Leistungen eines Individuums zusammen?

Der Zusammenhang von Selbstkonzept und Leistung

Der Einfluss der vielfältigen Komponenten des Selbstkonzepts auf Fähigkeiten und Leistungen von Individuen stellt den wichtigsten Anknüpfungspunkt für pädagogisch-didaktische Planungen dar,

Der Einfluss der vielfältigen Komponenten des Selbstkonzepts auf Fähigkeiten und Leistungen von Individuen stellt den wichtigsten Anknüpfungspunkt für pädagogisch-didaktische Planungen dar,

“[…] denn ein Individuum wird an jeder Station seines Lebens größere Erfolge erzielen, wenn es sich sicher fühlt, bei dem, was es tut und über eine positive Einstellung gegenüber sich selbst verfügt”.[1]

Das erscheint logisch, auch ganz ohne Wissenschaft. Innerhalb der pädagogisch-psychologischen Forschung gibt es eine Vielzahl an Erkenntnissen und Befunden, die allesamt bestätigen, dass das Selbstkonzept im Zusammenhang mit schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern steht. Inwiefern dieser Zusammenhang auf Lernende einwirkt, wird in zwei verschiedenen Theorien erläutert:

- Der “skill development approach” geht davon aus, dass sich das Selbstkonzept aufgrund von gemachten Erfahrungen (zum Beispiel erbrachte Leistungen, die vom Individuum entweder als Erfolg oder Misserfolg gewertet werden) entwickelt. ⇒ Hier gilt: Leistungen nehmen Einfluss auf das Selbstkonzept.

- Der “self-enhancement approach” geht umgekehrt davon aus, dass “bereits im Selbstkonzept verankerte Komponenten, wie beispielsweise Einstellungen und Haltungen, Einfluss auf die individuelle Leistung nehmen”[1] ⇒ Hier gilt: Das Selbstkonzept nimmt Einfluss auf die Leistungen.

Beide Ansätze konstatieren, dass ein kongruenter Einfluss besteht, was bedeutet, dass sich beispielsweise ein negatives Selbstkonzept auch negativ auf die zu erbringende Leistung auswirkt (self-enhancement approach), sowohl motivational als auch kognitiv. Welcher der beiden Ansätze wahrscheinlicher ist oder häufiger auftritt, kann mit dem aktuellen Forschungsstand nicht gänzlich beantwortet werden. Hagenbauer et al. verweisen darauf, dass Individuen nicht entweder dem einen oder dem anderen Ansatz folgen, sondern dass ein Individuum viel mehr eine Entwicklung durchmacht, also einen Übergang vom einen in den anderen Ansatz erlebt.[1]

Mehr darüber erfahren...

Dieser Gedanke erscheint insofern plausibel, als dass das Selbstkonzept von Kindern vor dem Schuleintritt in besonderem Maße von elterlichem Zuspruch geprägt ist und ihr Handeln außerhalb von Bewertungssituationen stattfindet. In der ersten und zweiten Jahrgangsstufe fühlen sich die Lernenden häufiger stark und neuen Herausforderungen gewachsen, auch, weil sie noch keine realistische Selbsteinschätzung entwickeln konnten. Sobald ein Kind also mit den ersten Leistungsbewertungen (sei es durch Punkte, Noten, Bewertungsraster oder mündliches Feedback) konfrontiert wird, ist es gezwungen, sich mit seiner Selbsteinschätzung auseinanderzusetzen und sie gegebenenfalls zu korrigieren.

Mit steigendem Alter wird den Beurteilungen durch die Lehrkraft immer mehr Bedeutung beigemessen – Noten werden wichtiger und zum Aushängeschild für die eigenen Kompetenzen. So kommt es, dass Kinder ab der dritten oder vierten Jahrgangsstufe in Noten und Punkten ein Spiegelbild ihres Könnens sehen. Dadurch kann aus einem Self-Enhancement-Ansatz ein Skill-Developement-Ansatz werden, bei welchem die erbrachten Leistungen das Selbstkonzept beeinflussen. Schlechte Noten können in dieser Phase demnach als feststehende Wertung der eigenen Fähigkeiten und folglich der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen werden.

Unabhängig davon reicht die Erkenntnis dieser zwei Theorien bereits aus, um den Stellenwert und die Relevanz des Selbstkonzepts zu konturieren, denn fest steht: Das Selbstkonzept und schulische Leistungen wirken in einem wechselseitigen Zusammenspiel. Helmke gibt zu bedenken, dass ein geringes akademisches Selbstkonzept für geringe Aktivität bei Kindern sorgen könne, welche gleichwohl eine niedrige Lernmotivation mit sich ziehe und schlussendlich zu einer Verringerung bzw. Verschlechterung des allgemeinen Selbstkonzepts führen könne. Individuen mit einem negativ ausgeprägten Selbstkonzept weisen meist eine ebenso geringe Selbstwirksamkeitserwartung auf und können mit Herausforderungen schlechter umgehen als Individuen mit einem positiv ausgeprägten Selbstkonzept.

Der Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen spielt gerade im Schulalltag eine große Rolle und wird in der Forschungsliteratur mit dem Begriff Resilienz diskutiert. Die Resilienzforschung, beschreibt Martschinke, verweist hierbei auf den Stellenwert personaler (und sozialer) Ressourcen eines Individuums. Wenn personale Ressourcen, wozu Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl zählen, in hoher Ausprägung vorhanden sind, können diese als Resilienzfaktoren eine Schutzfunktion entfalten. Denn Heranwachsende mit “positiver Identität können besser mit neuen und schwierigen Situationen sowie mit ungünstigen Bedingungen umgehen”.[2]

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das aktive Wahrnehmen und Formulieren personaler Ressourcen förderliche Auswirkungen auf protektive Resilienzfaktoren hat und Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, zukünftigen Herausforderungen kompetenter zu begegnen.

Wie kann das Selbstkonzept gefördert werden?

Nach der Einführung in die Theorie hinter dem psychologischen Konstrukt des Selbstkonzepts, seiner Definition, Struktur und seinem Stellenwert, erscheint es nun erstrebenswert, Konzepte und Methoden zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts zu erarbeiten. Besonders, wenn Sie planen, eine eigene Unterrichtseinheit zur Stärkung des Selbstkonzepts zu konzipieren, ist ein Blick in Empfehlungen aus der Forschungsliteratur unerlässlich. Auch Martschinke betont:

Nach der Einführung in die Theorie hinter dem psychologischen Konstrukt des Selbstkonzepts, seiner Definition, Struktur und seinem Stellenwert, erscheint es nun erstrebenswert, Konzepte und Methoden zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts zu erarbeiten. Besonders, wenn Sie planen, eine eigene Unterrichtseinheit zur Stärkung des Selbstkonzepts zu konzipieren, ist ein Blick in Empfehlungen aus der Forschungsliteratur unerlässlich. Auch Martschinke betont:

“Das Potential der Selbstkonzeptförderung für andere Ziele ist längst erkannt. […] Nicht vergessen sollte man darüber, dass die Persönlichkeitsförderung (und damit auch die Förderung der Identität) zu den Hauptsäulen grundlegender Bildung gehört und deshalb nicht nur als Mittel zum Zweck gesehen werden darf, sondern dass der indirekten und direkten Förderung ein hoher Eigenwert eingeräumt werden muss.”[2]

Es stellt sich also die Frage: Welche Maßnahmen können laut Forschungsliteratur ergriffen werden, um das Selbstkonzept der Kinder zu stärken, sodass sie mit Herausforderungen langfristig kompetenter und zuversichtlicher umgehen können?

Rahmenbedingungen

Auf der übergeordneten Ebene sind zunächst strukturelle Rahmenbedingungen relevant. Hierzu zählt beispielsweise die Schulform bzw. -organisation. Martschinke und Langenkamp erläutern, dass sich jahrgangsgemischte Klassen positiv auf das Selbstkonzept der einzelnen Gruppenmitglieder auswirken können. Aufgrund einer höheren Heterogenität innerhalb einer altersgemischten Lerngruppe verändere sich laut Martschinke das Verhalten und die Wahrnehmung der Lehrkraft gegenüber den einzelnen Lernenden. Dies könne wiederum dafür sorgen, dass die Lehrkraft einen differenzierteren und positiveren Blick für die Heranwachsenden erhält, da sie notwendigerweise stärker die individuelle Bezugsnorm fokussiert. Die größere Leistungsdurchmischung in jahrgangsübergreifenden Klassen kann also dafür sorgen, dass Lehrkräfte ihre Lernenden zwangsläufig individueller beurteilen und somit können eventuelle Vorurteile oder potentiell festgefahrene Meinungen über die Leistungsfähigkeit eines Kindes nicht so leicht entstehen. Das wiederum stärkt und schützt das Selbstkonzept der Kinder.

Weiterhin können offene Lernsituationen mit einem hohen Maß an Freiheitsspielräumen förderlich für das Selbstkonzept sein. Besonders leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern kann eine offene Lernsituation zugutekommen, da sie eine optimistischere Selbsteinschätzung wahren und somit neuen Herausforderungen zuversichtlicher begegnen können.

[optin-monster-shortcode id=“zvhlaknsubc4xy4j2ch6″]

Didaktik: Orientierung am Kind

Auch können methodisch-didaktische Grundlagen des Unterrichts wie die Bedürfnisorientierung näher betrachtet werden, die die Stärkung des Selbstkonzepts fördern. So herrscht beispielsweise Einigkeit darüber, dass die drei Grundbedürfnisse von Lernenden nach Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit in vielfältigen Lernsituationen gestillt werden sollten. So erfahren die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Zeit Selbstwirksamkeit und entwickeln Kontrollüberzeugungen, indem sie durch wiederholte Erfahrungen den Zusammenhang zwischen eigenem Handeln und den daraus folgenden Konsequenzen erkennen. Für die Lehrkraft bedeutet dies, möglichst viele Lerngelegenheiten zu schaffen und Unterrichtsmaterialien zu erstellen, welche die drei menschlichen Grundbedürfnisse fördern.

Drei menschliche Grundbedürfnisse

Autonomie

Die Schülerinnen und Schüler können selbstständig Entscheidungen zu ihrem Lernprozess treffen, im Hinblick auf Inhalt, Material, Schwierigkeit oder Sozialform. Dazu stehen den Lernenden mehrere Angebote zur Wahl, aus welchen sie das für sie passende Material auswählen können (z.B. unterschiedlich komplexe Arbeitsaufträge oder verschiedene Wahlthemen).

Kompetenzerleben

Die Schülerinnen und Schüler erhalten vielfältige Gelegenheiten, ihr Können unter Beweis zu stellen, sich selbst einzuschätzen und ihre Leistungen eigenständig zu kontrollieren. Angestrebt werden regelmäßige Erfolgserlebnisse.

Soziale Eingebundenheit

Die Schülerinnen und Schüler erhalten viele Lerngelegenheiten, in welchen die soziale Interaktion untereinander und das Verantwortungsbewusstsein für die Gruppe gefördert wird. Das Ziel ist, dass die Lernenden sich gut in die Strukturen der Klassengemeinschaft einfügen können, sozialen Rückhalt spüren und sich wohl fühlen können.

Durch die Vergabe von “Klassendiensten” (Blumen gießen, Tische abwischen, Müll entsorgen etc.) können alle drei Grundbedürfnisse gleichzeitig gefördert werden. Bekommt ein Kind einen Dienst zugeteilt, ist es zunächst persönlich dafür verantwortlich, dass dieser Dienst erfüllt wird und kann den Zeitpunkt häufig selbst wählen (Autonomie). Das Kompetenzerleben wird dadurch gestärkt, dass das Kind eine unmittelbare Verbindung zwischen dem eigenen Handeln (volle Mülleimer herausbringen) und den Konsequenzen (leere und wieder nutzbare Mülleimer) herstellen kann. Zu guter Letzt steht das Kind in einer positiven Interdependenz zum Rest der Lerngruppe und ist somit motivierter, seine Aufgabe angemessen zu erfüllen.

Das professionelle Handeln der Lehrkraft

Abschließend lassen sich aus der Literatur Empfehlungen für das Verhalten der Lehrkraft ableiten. Da die Lehrkraft als Bezugs- und Autoritätsperson maßgeblich an der Entwicklung des Selbstkonzepts der Lernenden beteiligt ist, ist es für pädagogische Fachkräfte besonders wichtig, sich mit der eigenen Wahrnehmung und persönlichen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen.

Selbstreflexion

Folglich steht eine stetige Selbstreflexion an erster Stelle. Eine Lehrkraft sollte sich über ihre eigenen potentiellen Vorurteile und Meinungen im Bezug auf die Leistungsfähigkeit mancher Schülerinnen und Schüler bewusst sein und ihre Äußerungen wie ihr Verhalten fortlaufend reflektieren. Laut Langenkamp ist es sinnvoll, auch didaktische Planungen und Ideen kritisch zu hinterfragen: “Was bewirke ich bei den Kindern, wenn ich einen Stationsbetrieb in leichte, mittelschwere und schwer zu bearbeitende Aufgaben einteile? Kann ich als Lehrkraft diese Einteilung sinnvoll treffen?”[1]

Fachwissen

Neben der Selbstreflexion, die zu den personalen Kompetenzen einer Lehrkraft gezählt werden kann, ist das Fachwissen über die Entwicklung des Selbstkonzepts ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Förderung einer starken Persönlichkeit von Heranwachsenden beitragen kann. Das Wissen um aktuelle Forschungsbefunde in diesem Bereich kann zum einen dafür sorgen, dass ein tieferes Verständnis für individuelle Verhaltensweisen von Lernenden erlangt wird und zum anderen Fehlinterpretationen mindern, um eventuell schädliches Verhalten vorzubeugen. Zur Ergründung bestimmter Handlungen und Verhaltensweisen der Lernenden kann es sinnvoll sein, Grundlagen der Bindungstheorie zu kennen, denn:

Neben der Selbstreflexion, die zu den personalen Kompetenzen einer Lehrkraft gezählt werden kann, ist das Fachwissen über die Entwicklung des Selbstkonzepts ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Förderung einer starken Persönlichkeit von Heranwachsenden beitragen kann. Das Wissen um aktuelle Forschungsbefunde in diesem Bereich kann zum einen dafür sorgen, dass ein tieferes Verständnis für individuelle Verhaltensweisen von Lernenden erlangt wird und zum anderen Fehlinterpretationen mindern, um eventuell schädliches Verhalten vorzubeugen. Zur Ergründung bestimmter Handlungen und Verhaltensweisen der Lernenden kann es sinnvoll sein, Grundlagen der Bindungstheorie zu kennen, denn:

“[d]as Kind bringt eine organisierte Form von Gefühlen, Erwartungen, Einstellungen, Bedürfnissen sowie Verhalten in neue Beziehungen beispielsweise zu Gleichaltrigen oder Lehrkräften ein, die aufgrund früher Bindungserfahrungen geprägt worden sind.”[1]

Die Stabilität der frühkindlichen Bindung erlaubt somit Rückschlüsse auf Verhaltensauffälligkeiten. Zeigen Kinder, die eine eher unsichere Bindung zu ihren Bezugspersonen erfahren haben, in unregelmäßigen Abständen auffällig unruhiges oder unsoziales Verhalten, ist es beispielsweise möglich, dass sie gewisse Strukturen vermissen, die ihnen bisher Halt gaben. Das kann das Ausbleiben eines bestimmten Rituals sein oder ein krankheitsbedingtes Fehlen der Lehrkraft. Wenn solche strukturgebenden Maßnahmen im Alltag wegfallen, fehlt es den Kindern an innerer Orientierung und Erwartungssicherheit, da die Vorhersehbarkeit der täglichen Abläufe gestört wurde. Als Lehrperson ist es demnach unerlässlich, etablierte Regeln und Rituale regelmäßig durchzuführen und beizubehalten, um der Lerngruppe Kontinuität und Verlässlichkeit zu signalisieren.

Verlässlichkeit und Konsequenz

Die Grundlage von Vertrauen ist Verlässlichkeit. Speziell als Lehrkraft ist es unabdingbar, gemachte Absprachen und Versprechen einzuhalten, sodass die Kinder von einer gewissen Transparenz und Erwartungssicherheit profitieren können. In einem gesicherten Handlungsrahmen finden die Lernenden zu innerer Stabilität, die sie dazu befähigt, sich auch außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen. Rituale und geregelte Abläufe erhalten innerhalb der Klassengemeinschaft deshalb eine besondere Bedeutung. Durch regelmäßig wiederkehrende Prozesse (Morgenkreis, Verabschiedungsritual, Frühstück etc.) erfahren die Lernenden Verlässlichkeit und Sicherheit auf emotionaler, sozialer und handlungspraktischer Ebene.

Im engen Zusammenhang mit der Verlässlichkeit steht die Konsequenz der Lehrkraft. Werden Konsequenzen angedroht, die nicht oder nur teilweise umgesetzt werden, können die Kinder keine Erwartungssicherheit und somit keine vertrauensvolle Bindung zur Lehrkraft entwickeln, da sie das Verhalten der Lehrkraft nicht richtig einschätzen können. Zur Einhaltung von Konsequenzen empfiehlt Langenkamp, sich emotional zugewandt zu dem Kind zu verhalten und ihm trotzdem Grenzen zu verdeutlichen. So wird dem Kind bewusst, dass es nicht als Person abgelehnt wird, sondern ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation. Das Sichtbarmachen von Klassen- und Verhaltensregeln gehört beispielsweise zu einer recht einfachen Maßnahme, um Verlässlichkeit und Konsequenz in der gesamten Klasse transparent zu machen.

Aufmerksamkeit und Zuwendung

Da es in einer Lerngruppe von mehr als 20 Lernenden durchaus eine logistische Herausforderung darstellt, allen Kindern die gleiche Intensität an Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ist es sinnvoll, sich als Lehrkraft ein System zu überlegen, durch das jedes Kind in der Klasse eine persönliche Wertschätzung erfahren kann. Langenkamp schlägt vor, täglich etwa vier bis fünf Kinder zu einem Gespräch unter vier Augen einzuladen. In diesem Gespräch können bisherige Erfolge und Lernfortschritte sowie nächste Lernschritte besprochen werden.

Da es in einer Lerngruppe von mehr als 20 Lernenden durchaus eine logistische Herausforderung darstellt, allen Kindern die gleiche Intensität an Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ist es sinnvoll, sich als Lehrkraft ein System zu überlegen, durch das jedes Kind in der Klasse eine persönliche Wertschätzung erfahren kann. Langenkamp schlägt vor, täglich etwa vier bis fünf Kinder zu einem Gespräch unter vier Augen einzuladen. In diesem Gespräch können bisherige Erfolge und Lernfortschritte sowie nächste Lernschritte besprochen werden.

Das Gespräch kann aber auch für persönliche Belange (“Wie geht es dir heute?”, “Hast du etwas auf dem Herzen?”…) genutzt werden. Wichtige Informationen können gegebenenfalls dokumentiert werden (z.B. in einem Kontakt- oder Brückenbuch für die Eltern). Ferner ist es laut Sacher wichtig, allen Lernenden positive Erwartungen zu signalisieren, unabhängig von ihrem Kompetenzstand. Wenn die Heranwachsenden erfahren, dass die Lehrkraft zuversichtlich auf ihre zukünftigen Leistungen blickt, schöpfen sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.[4]

Feedbackkultur

Besonders hervorgehoben wird in der Forschungsliteratur die Rückmeldekultur der Lehrkraft. Die Lehrkraft sollte dazu in der Lage sein, individuelle Leistungsrückmeldungen in Form von differenziertem Feedback zu geben und die soziale Bezugsnorm zu vermeiden.

Hierfür eignet sich besonders das Feedback-Modell nach Hattie und Timperley, das jede Rückmeldung in drei Phasen gliedert[5]:

- Feed up: Wo liegt das angepeilte Ziel der oder des Lernenden? (Lernziel)

- Feed back: Wo steht der oder die Lernende jetzt? (aktueller Stand)

- Feed forward: Wie kommt der oder die Lernende zum Ziel? (Strategien)

Laut Sacher ist es ebenso wichtig, mit den Heranwachsenden gemeinsam über ihre Misserfolge zu sprechen und mögliche Ursachen zu ergründen. Die Attribution von Erfolgen und Misserfolgen der Lernenden ist ein wichtiger Faktor für die Selbstbewertungen von Schülerinnen und Schülern und wirkt sich somit auch auf ihr akademisches Selbstkonzept und Mindset aus. Pädagogische Fachkräfte sollten dahingehend darauf verzichten, die Ursachenzuschreibung auf die Fähigkeiten des jeweiligen Kindes zu beschränken und Erfolge sowie Misserfolge stattdessen auf dessen Anstrengung zurückführen. Mehr zu diesem Thema können Sie im Artikel “Mindsets – Die Psychologie des Lernens und Lehrens” nachlesen.

Erfahrungen außerhalb des Leistungsspektrums

Schulbezogene Erfahrungen, die außerhalb von Bewertungsrastern und Kompetenzeinschätzungen liegen, ermöglichen Schülerinnen und Schülern, frei von etwaigem Leistungs- oder Bewertungsdruck zu handeln und ihre Umgebung zu explorieren. Solche wichtigen Erfahrungen können Lernende beispielsweise bei gemeinsamen außerschulischen Aktivitäten wie Exkursionen, Klassenfahrten und Tagesausflügen sammeln. Die soziale Interaktion bekommt außerhalb der gewohnten schulischen Lernumgebung die Chance auf neue Erfahrungen und die Möglichkeit zur Festigung mancher Beziehungen.

Schulbezogene Erfahrungen, die außerhalb von Bewertungsrastern und Kompetenzeinschätzungen liegen, ermöglichen Schülerinnen und Schülern, frei von etwaigem Leistungs- oder Bewertungsdruck zu handeln und ihre Umgebung zu explorieren. Solche wichtigen Erfahrungen können Lernende beispielsweise bei gemeinsamen außerschulischen Aktivitäten wie Exkursionen, Klassenfahrten und Tagesausflügen sammeln. Die soziale Interaktion bekommt außerhalb der gewohnten schulischen Lernumgebung die Chance auf neue Erfahrungen und die Möglichkeit zur Festigung mancher Beziehungen.

Starke Kinder und starke Lehrkräfte

Doch nicht nur das Selbstkonzept Ihrer Schülerinnen und Schüler sollte geschützt und gestärkt werden, sondern auch Ihr eigenes. Ja, auch aufgrund Ihrer Vorbildfunktion als Lehrkraft, aber insbesondere für Ihre persönliche Gesundheit. Darum gilt: Perfektionismus ist kein Maßstab im Schulalltag, sondern allenfalls eine gut gemeinte Idee.

Ein gesundes Selbstkonzept bildet die Grundlage für die Kompetenzentwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Eine Person, die sich neuen Herausforderungen positiv gegenüberstellt (“Ich schaffe das!”), wird auf Dauer mehr Erfolge erzielen als eine Person, die wegen ihrer negativen Einstellung (“Ich kann das nicht!”) vor neuen Aufgaben resigniert und sich hilflos fühlt. Klingt logisch, ist aber manchmal alles gar nicht so einfach…

Quellen:

[1] Langenkamp, Ina (2018): Stärkung des kindlichen Selbstkonzepts. Vom Patenschaftsprojekt bis zur (Grund-)Schule. In: Psychologie in Bildung und Erziehung. Vom Wissen zum Handeln. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

[2] Martschinke, Sabine (2014): Identitätsentwicklung und Selbstkonzept. In: Einsiedler, Wolfgang (u.a. Hrsg.): Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. 4., ergänzte und aktualisierte Auflage, Julius Klinkhardt Verlag, S. 271 – 274.

[3] Hagenbauer, Gerda et. al (2016): Zum Zusammenspiel zwischen schulischem Selbstkonzept, Lernfreude, Konzentration und Schulleistungen im Grundschulalter. In: Zeitschrift für Bildungsforschung, Heft 6, Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 53 – 69.

[4] Sacher, Werner (2014): Leistung und Leistungserziehung in der Grundschule. In: Einsiedler, Wolfgang (u.a. Hrsg.): Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. 4., ergänzte und aktualisierte Auflage, Julius Klinkhardt Verlag, S. 287 – 294.

[5] Hattie, Johne & Timperley, Helen (2007): The Power of Feedback. Review of Educational Research, Ausgabe 77, S. 81 – 112.Autorin: Carla

Für etwa drei Jahre schrieb ich Artikel für das phase6 Magazin und das Lehrkräfte Magazin. Mit besonderer Vorliebe widmete ich mich dabei spannenden Themen der pädagogischen Psychologie in Theorie und Praxis. Während meines Referendariats an einer Berliner Grundschule schrieb ich Erfahrungsberichte und gab einen Einblick in meinen Schul- und Ausbildungsalltag. Mittlerweile befinde ich mich in der turbulenten Berufseinstiegsphase und darf eine jahrgangsgemischte Lerngruppe an einer montessori-orientierten Grundschule in Berlin unterrichten.